L'alfabeto silenzioso delle case aquilane

Diciassette anni. Una parte del centro storico dell'Aquila ha imparato a parlare una lingua che nessuno voleva sentire: quella del silenzio dopo il sisma. Le case abbandonate si guardano, spaccate in due, con le viscere di mattoni e travi esposti come ferite mai rimarginate. Portano il peso del 6 aprile 2009, notte in cui la terra ha tradito la fiducia di chi dormiva. Da allora, quelle case aspettano. Ma aspettare cosa, esattamente, quando il tempo si è fermato alle 3:32 del mattino?

A passare per alcune strade strette del centro storico, non si cammina in una città. Si attraversa un cimitero di promesse. Le transenne arrugginite sono diventate parte del paesaggio, come alberi storti che nessuno si ricorda più di raddrizzare. I muri portano ancora le scritte dei vigili del fuoco: "Verificato", "Inagibile", sigle che erano emergenza e sono diventate epitaffi. In quei vicoli, la città che fu ha preso i colori dello sfacelo: il giallo ocra sbiadito delle facciate, il nero delle infiltrazioni, il verde della vegetazione che cresce tra le crepe.

Non sono solo case vuote. Sono contenitori di vite sospese, fermate all'istante prima del crollo. Dentro quegli appartamenti ci sono ancora divani dove nessuno si siederà più, cucine dove il caffè della mattina è rimasto un progetto interrotto, calendari con la pagina giusta mai strappata. Gli oggetti aspettano qualcuno che non tornerà a usarli. Le tazzine nei piatti, le pentole nelle credenze, i vestiti negli armadi aperti dal sisma: tutto è lì, intrappolato in un passato assoluto.

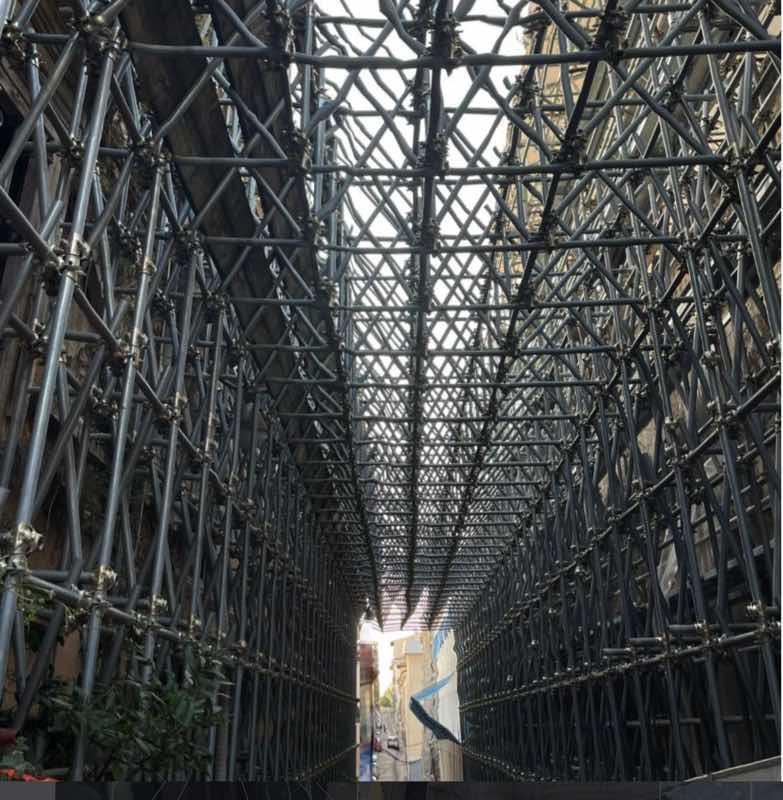

Ci sono palazzi che sembrano tenere il fiato. Stanno in piedi per miracolo o per ostinazione, con le facciate puntellate da enormi travi metallici che dovevano essere provvisori e sono rimasti definitivi. L'equilibrio precario è diventato lo stato normale: muri che pendono senza cadere, balconi sospesi nel vuoto, finestre che guardano il nulla. Questi edifici sfidano la fisica con la testardaggine di chi ha già perso tutto e non ha più niente da temere.

Il problema non è tecnico. I soldi ci sono stati. Progetti, commissari, piani di ricostruzione: ne abbiamo avuti a valanghe. Ma tra le transenne e le promesse elettorali, il centro storico dell'Aquila è diventato il simbolo perfetto dell'Italia che annuncia e non fa, che inaugura cantieri fantasma, che taglia nastri su rovine. Le case restano lì, testimoni muti di una burocrazia che uccide più del terremoto.

Chi viveva in quelle case ha imparato una nuova geografia del dolore. Non puoi tornare a prendere le foto di tuo padre morto, il vestito da sposa, le letterine dei figli da piccoli. Tutto resta oltre il divieto di accesso, in un limbo dove il passato è visibile ma intoccabile. Alcuni hanno provato a rientrare di nascosto, a recuperare brandelli di memoria. Altri hanno rinunciato. Meglio dimenticare che continuare a guardare quello che non puoi più avere.

La natura, intanto, ha preso possesso degli spazi. L'edera si arrampica sulle colonne del palazzi, i rovi invadono i cortili delle chiese, gli alberi crescono nei salotti sfondati. È un'invasione lenta ma inesorabile: la città che fu torna bosco, campo, selvatico. I piccioni nidificano nei lampadari barocchi, i gatti randagi dormono sui divani d'epoca, le lucertole corrono sui pavimenti in cotto. La vita continua, ma è una vita diversa, quella che non ha bisogno degli uomini.

I turisti che passano fotografano le rovine come fossero Pompei. Ma Pompei è morta duemila anni fa. Passeggiare tra i vicoli abbandonati è come entrare in una casa abbandonata gigantesca: senti gli sguardi delle cose, il giudizio muto dei muri, il rimprovero silenzioso di chi è stato lasciato indietro.

C'è un momento preciso in cui una casa passa dall'essere vuota all'essere abbandonata. Succede quando finisce l'attesa, quando anche le cose capiscono che nessuno tornerà. Alcune case aquilane hanno superato quel confine da tempo. Hanno smesso di aspettare i padroni e hanno iniziato a convivere con i fantasmi: quello della donna che preparava il ragù la domenica, del ragazzino che correva per le scale, del vecchio che fumava alla finestra guardando la piazza.

Diciassette anni sono troppi per chiamarla ancora emergenza. L'emergenza è un fulmine, non una condanna a vita. Quello che è successo all'Aquila è diverso: è l'abbandono sistematico, la rinuncia mascherata da pazienza, il tradimento gentile di chi ti dice "stiamo lavorando" mentre il cantiere resta chiuso. Le case del centro aspettano una resurrezione che somiglia sempre più a una pia illusione.

Eppure, nelle notti di vento, quelle case parlano. Parlano con lo sbattere delle persiane rimaste appese a un chiodo, con il gemito dei travi che cedono millimetro dopo millimetro, con il rumore della pioggia che cade nei soggiorni senza più tetto. È un canto funebre o un grido di rabbia? Forse entrambi.

Nel 2026 L'Aquila è Capitale italiana della Cultura. Un titolo che suona come beffa o come ultima chance, dipende da che parte si guarda. Perché una cultura che dimentica le proprie ferite non merita di essere celebrata. Quello che è certo è che i riflettori torneranno accesi su queste case abbandonate, su questi palazzi puntellati, su questa città sospesa tra la memoria e l'oblio. E quelle case, con il loro silenzio ostinato, continueranno a ricordarci che l'abbandono è una scelta, non un destino.